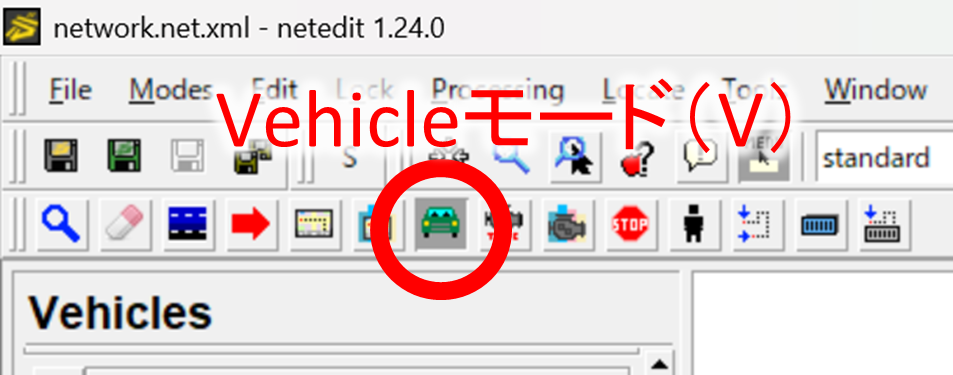

今日はVehicleモードのご説明です。

まずショートカットキーの「V」を押してVehicleモードに切り替えて下さい。

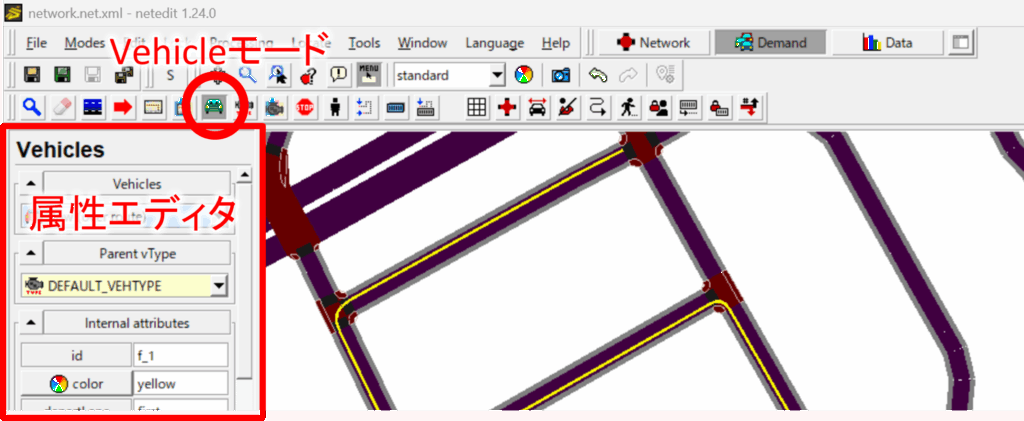

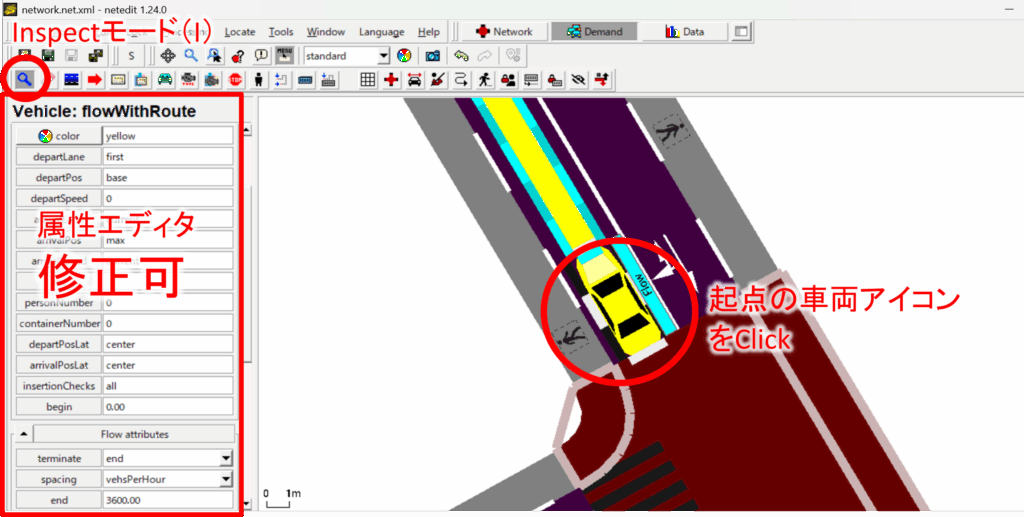

下図の左のパネルは属性エディタと呼びます。

この属性エディタの設定の仕方を上から順番にしていきましょう。

今日はかなり多いですが、、、一つづつ確実に覚えていきましょう!!

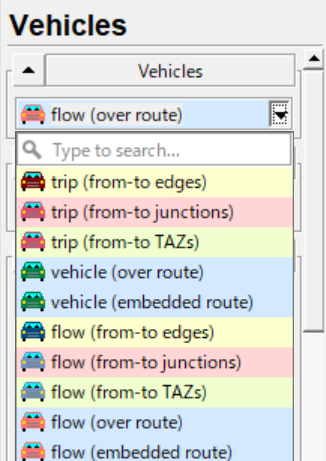

Vehicles(車両)

まず、混乱するのが、属性エディタ一番上の「Vehicles」のドロップダウンリスト。

いっぱいあります。どう違うの??

これをまず説明していきましょう。

最初にこれを選ばないといけないのです。

Trip(単発の移動リクエスト)

- trip (from-to edges / junctions / TAZs)

出発と到着だけ指定 → 道順は自動。

例)「この通りからあの交差点へ」「住宅街ゾーンから市役所ゾーンへ」

Vehicle(1台の車)

- vehicle (over route)

Routeモードで設定した既存のルートを選択する。 - vehicle (embedded route)

ここでルートを設定する(その車に道順を直接持たせる)。

※Trip も Vehicle も一台だけの単発の動きになります。これに対して、まとまった台数を動かしたいときは下記のFlowを用います。

Flow(まとまった台数)

- flow (from-to …)

Trip と同じ指定方法で台数×時間帯を与える。道順は自動。 - flow (over route / embedded route)

Vehicle と同じく、既存ルートを選ぶ/ここでルートを設定の2通り。

どう動く?(SUMO/duarouter の役割)

- Trip/Flow で from-to edges / junctions / TAZs を与えると、duarouter が最短・最速経路でルートを生成します。

duarouter(デュアルーター) は、SUMOに入っている ルート自動作成ツール です。

出発点と到着点を決めるだけで、最適な道順を計算してくれます。

標準では「最短時間ルート」を探してくれて、各路線の制限速度を考慮して、遠回りでも早く行けるルートを選びます。

基本的にはシミュレーションスタート時にルーティングしてくれますが、渋滞でスタックしたエッジが発生したりすると、ルートを再計算してくれます(リルート)。

しかし、標準では頻繁にはリルートしてくれないようです。これは計算コストが膨大になるためです。パソコンの性能にもよると思いますが、ネットワークの混雑状況を見て、1分毎にリルートなんてことも出来るのかもしれません。これは私は試したことは無いですが、いつかまたチャレンジしてみたいと思います。

使い分けの目安(超ざっくり)

- テストで1台だけ:Vehicle(既存ルートを選ぶ/ここでルートを設定) sumo.dlr.de

- ざっくり“ここ→あそこ”を何台か:Trip(単発)/Flow(まとまった台数) sumo.dlr.de

- OD表など“エリア間”で発生させたい:Trip/Flow × TAZ(fromTaz/toTaz)

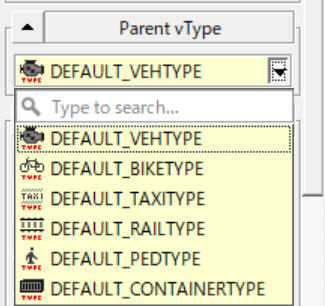

Parent vType(親車両タイプ)

vType(Vehicle Type)の意味

vType(Vehicle Type)とは車の種類 です。

詳しくは次の記事「Typeモード」で詳しく解説しますが、Typeモードであらかじめ設定したものを選びます。まずは、デフォルトで何種類か設定されているのでこれをつかいましょう。

vType には以下のような属性が含まれます:

maxSpeed(最高速度)length(車長)accel/decel(加速度・減速度)color(色)emissionClass(排ガスクラス)

など

デフォルトで選べる vType

画像のリストに出ているのは、SUMOに用意されているデフォルトの設定です:

DEFAULT_VEHTYPE→ ふつうの乗用車(汎用)DEFAULT_BIKETYPE→ 自転車DEFAULT_TAXITYPE→ タクシー(呼び出しサービス対応車両)DEFAULT_RAILTYPE→ 電車など軌道系DEFAULT_PEDTYPE→ 歩行者DEFAULT_CONTAINERTYPE→ コンテナ輸送用(物流シミュレーション用)

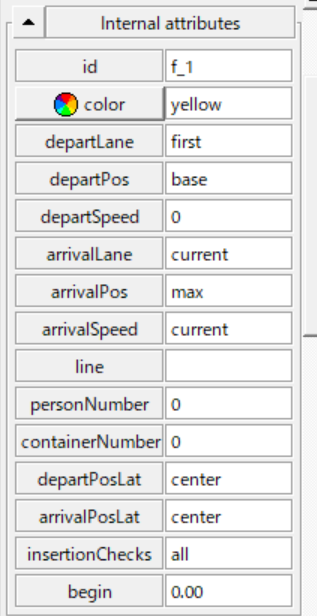

Internal attributes(内部属性)

基本情報

- id

車両やフローの識別名。ユニーク(重複なし)である必要があります。 - color

表示色。yellowなど色名、またはr,g,b形式でも指定できます。

出発に関する設定

- departLane

出発レーンを指定。first:最も左のレーンfree:空いているレーンrandom:ランダムに決定- 数値:レーン番号を指定

- departPos

出発位置を指定。base:エッジの先頭random:ランダム位置- 数値:m単位で指定

- departSpeed

出発時の速度。0:停止からスタートmax:可能な最大速度(ただし安全距離や制限速度により下がる場合あり)- 数値:任意の速度を設定

到着に関する設定

- arrivalLane

到着時のレーン。current(現在のレーンのまま)が標準。 - arrivalPos

到着位置。maxはエッジの最後。数値指定も可能。 - arrivalSpeed

到着時の速度。current(その時点の速度を保持)、0(停止して終了)など。

その他の設定

- line

バスやタクシーなど「路線ID」を指定。一般車両では空欄のままでOK。 - personNumber

乗車人数。デフォルトは 0。歩行者輸送や公共交通シナリオで使用。 - containerNumber

積載するコンテナ数。貨物シミュレーションで利用。 - departPosLat / arrivalPosLat

レーン内の横方向位置。center(中央)- 数値指定で左右オフセット

- insertionChecks

車両を挿入するときの安全チェック。all:衝突を避けるようすべて確認(標準)none:チェックせず強制挿入

- begin

発生時刻(秒)。例:0.00ならシミュレーション開始と同時に発生。

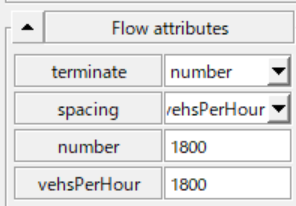

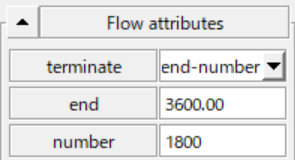

Flow attributes(フロー属性)

1.terminate(終了条件)

どのタイミングで Flow(車両発生の流れ)を終了させるか を決めるための項目です。

1-1. end

- 「終了時刻」だけで止める(台数は spacing で決まる)。

1-2 number

- 「台数」だけで止める(時間は関係なし)。

number=終了台数

1-3 end-number

- 「終了時刻までに台数を割り振る」=両方指定。

end=終了時刻、number=終了時刻までに何台投入するか

投入間隔は end/number で等間隔となります。

2.spacing(投入間隔)

交通シミュレーションで使うフロー(Flow)は、実際の交通量調査データ(1時間あたり交通量)から作ります。

ここでは、その値をどうやって各入力形式に変換すればよいかを説明します。

2-1. vehsPerHour(時速台数を直接入力)

- 意味:1時間あたり交通量をそのまま台数で入力する方式。

- vehsPerHourの入力値:1時間当たり交通量の測定値(換算値)をそのまま入れる。

- 例:調査で「1時間に1800台」→

vehsPerHour=1800。

👉 最も直感的で簡単。

2-2. period(秒間隔に変換して入力)

- 意味:車を「何秒ごとに出すか」で指定。

- Periodの入力値:

period = 3600 ÷ (1時間あたり交通量) - 例:1時間に1800台 → period = 3600 ÷ 1800 = 2秒ごと。

👉 秒間隔を指定したいときに便利。

2-3. probability(1秒ごとの確率に変換して入力)

- 意味:各秒に「出るか出ないか」を確率 p で指定。

- probabilityの入力値:

probability = (1時間あたり交通量) ÷ 3600 - 例:1時間に1800台 → probability = 1800 ÷ 3600 = 0.5。

👉 コイントスのように、ランダムに車を出す。平均的には調査値どおりになる。

2-4. poisson(ポアソン、到着率 λ に変換して入力)

- 意味:ポアソン過程(平均 λ 台/秒)でランダムに投入。Poisson方式は“1時間あたり交通量”をランダムに分配する仕組みで、少ない交通量ではポアソンらしい大きな揺らぎが見え、多い交通量になると正規分布に近いなめらかな揺らぎになります。

- poissonの入力値:

poisson = (1時間あたり交通量) ÷ 3600 - 例:1時間に1800台 → poisson = 1800 ÷ 3600 = 0.5(=平均0.5台/秒)。

👉 現実に近い「ばらつきのある交通流」を表現できる。

Parameters(パラメータ)

- 用途:追加のパラメータ(key-value 形式)を設定する欄。

- 「Edit parameters」ボタンを押すと、ユーザー定義のパラメータを追加できます。

👉 つまり「標準属性以外に付け足すオプションを入れる場所」です。あまり、使いません。

Netedit attributes

- route file

- 保存時にこの車両やフローが書き出される ルートファイル名(.rou.xml) を指定します。

- このファイルに、Vehicle や Flow の定義が出力されます。

- あっているかどうかたまにチェックして下さい。思っていたルートファイルと違うファイルに上書きして、大切なデータを無くさないように。

- 例:

routes.rou.xmlに保存 → SUMO 実行時にこのファイルを読み込めばOK。

・Help(ヘルプボタン)

- このアイコンをクリックすると、NetEditのマニュアルや関連ヘルプにアクセスできます。

- なにやら英語のかたまりですが、近年の自動翻訳を活用して読んでみて下さい。

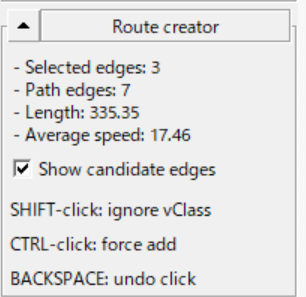

Route creator

上部の情報表示

- Selected edges: 3

- 現在クリックで選択したエッジ数。出発から到着までに経由するリンク(道路)がカウントされます。

- Path edges: 7

- 実際の経路として登録されるエッジ数。途中に補完されたエッジも含まれるので、Selected より多くなることがあります。

- Length: 335.35

- ルート全体の長さ(メートル)。

- Average speed: 17.46

- 選択した車種(vType)の制限速度を考慮した平均速度(m/s)。

- おおよそ 17.46m/s(63 km/h) に相当。

Show candidate edges(候補エッジを表示)

- チェックを入れると、選択中のルートに繋がる候補エッジがハイライト表示されます。

👉 これにより、次にクリックできる道路が視覚的に分かります。

キーボード操作

- SHIFT + click: ignore vClass

- 通常なら vType に合わない道路は選べませんが、強制的に無視して追加。

- 例:車両 vType が passenger でも、歩行者専用道路を選べる。

- CTRL + click: force add

- ネットワーク接続がなくても強制的にエッジをルートに追加。

- 例:離れた道路を無理やり繋げたいとき。

- BACKSPACE: undo click

- 直前に選んだエッジを取り消す(1ステップ戻す)。

Help

ここには現状の選択枝に合わせて、あなたが今すべきことを「お助け」してくれます。

今何をすべきか、自分を見失った時に是非ご参考下さい。

最後に確認

Inspect(I)に戻ってください。

キーボードの 「I」を押せば一発です。もう慣れましたか?

設定した走行車両は、起点にいる車のアイコンをクリックすると、左に属性エディタがでて、内容の確認が出来ます。また、ここで修正も出来ます。

今日は以上でございます。長かったですね。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

今日のVehicleは基本中の基本です。

是非しっかりと理解しておいてください。

ではまた。